侘び草ベースの現在の様子です。先日、照明の蛍光灯を電球色のものから昼光色のものに交換してみました。

また、水槽内の湿度を上げるために、水槽にガラス蓋を付けて、更にその隙間部分をサランラップで覆っています。水槽内を閉じた状態にすると水蒸気の逃げ場が無くなり、ガラス面に水滴が付くようになりました。水槽内の水蒸気量は飽和状態に達しているようです。水辺の植物としては湿度が高いこの状況は望ましい環境なのでしょうね。

しかしもはやこの時点で「鑑賞」目的としてどうかと思いますが(笑。まあ、お客様が訪問される時だけはラップを外すことにします。

こういうことをしている中で、ちょっとした疑問が頭をよぎりました。

「・・もしかして根本的な問題は『湿度』であって、蛍光灯の問題じゃなかったのでは?」

前に自分で書いた記事でも「色温度では根本的な解決にはならないと思う」としてましたし、何よりも和室の雰囲気にあまりにも色味が合ってないのが気になって仕様が無いんです(半笑。

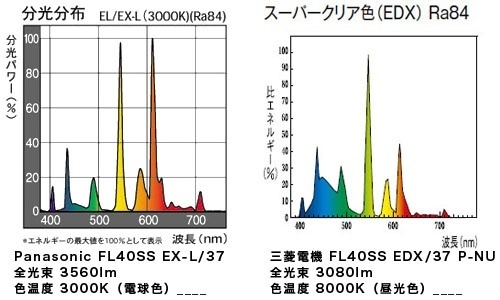

というわけで、以前使っていた蛍光灯(Panasonicの電球色パルック)と新しく購入した蛍光灯(三菱電機のオスラム昼光色)の色温度等について比較することにしてみました。

水草育成を専門とするウェブサイトを調べてみたところ、こんな説明がありました。

水草が光合成を活発に行うために必要な波長は350nm~450nm付近の青色っぽい波長と600nm~700nm付近の赤色っぽい波長といわれています。この中で水草育成を目的とした蛍光灯は600nm~700nmを重視し利用しなければなりません。

水草水槽.com 様の記事より引用

ふむ、光合成のために必要な光は、青色と赤色の波長帯を持つものなのですね。ということはその中間にある緑色の波長帯の光は、植物の光合成にとってあまり意味を為さないということになるのかな。

では、我が家にある二つの蛍光灯の放つ光の色温度その他について、カタログから調べてみましょう。最近はこういう情報もすぐにウェブで調べることができて便利ですね〜。

・・ぎゃ〜!!前に使ってた蛍光灯の方が、光合成に必要な光を出しとるやないか!しかも単純に明るさ(全光束)を比べても前の方が明るい・・。

あちゃ〜、せめて蛍光灯を購入する前にこの事実が分かっていれば・・(TT)。

というわけで、速攻で元の蛍光灯に戻しました。

うーん、やっぱりこの色味の方が和室の雰囲気にはピッタリだ。さすがインテリアコーディネーターさんの腕は確かです。

・・・

・・・・・

・・・・・・・

ええ、そうですとも。

仕事から帰宅した妻に「元に戻したの?なんでまた?」と聞かれ、その訳を話したらえらく怒られましたとも。それが何か?(;;)

とはいえ、侘び草が枯れる原因が湿度にあると確定した訳ではありませんので、購入した蛍光灯は今後使う可能性があるということで、押し入れの中にでも保管しておくことにします。とほほ。

この記事にコメントする