2017年が終わりを迎える今日、久方ぶりのブログ更新です。こんなに更新しなかった年ってこれまでになかったんじゃないかな…。最近は近況投稿は手軽なTwitterやFacebookに行うばかりで、このブログにはあまり手をつけない状態が続いています。だからといってこのブログ自体を消すつもりはなくてですね、細々とでも命が尽きるまで続けたいと思っていますよ。

思えば1997年に始めたこのウェブサイト、今年で20周年を迎えていたのですね。年の瀬になってやっと気づきましたよ、なんだこれは(笑。当時私は@21だったのかな…。そして終わろうとしている今年、私は@41なわけで。現在は勤務している学校の教務主任を担当し、カリキュラムを始めとする各種校務を取り仕切る立場に立っています。@21だった頃は、20年後自分がこのような立場にいるであろうことを想像できたのでしょうか…。

いやいやいやいや、想像できるわけがない。絶対ない(笑。

考えてみると自分には何か特別な能力があったわけでも何でもなく、この20年の間、与えられた役職や目まぐるしくやってくる仕事をただただ必死でこなし続けてきた結果、たまたま今の立場がこうなっているだけで、毎日数多くの業務に追われているのは今も昔も何も変わっていません。齢を重ねて立場が変わるって、案外このようなものなのかも。あえて変わった点をひとつ挙げるとすれば、物事に主体的に取り組むようになったことでしょうか。少なくとも受け身ではなくなったのかなーと。ただ年齢から考えると、これは当たり前のことなのかもしれません。

わー、私事をまとまった文章にするのひさしぶりだから、まとまりがないのなんのって(笑。

来年は、どんな一年になるのかな。

というより、どんな一年にしたいかな、というべきなのかな。

来年は自分にとって、ちょっとしたターニングポイントになるような、そんな一年にしたい、仕事だけではなく自己の立場についても主体的に動きたいなと考えています。

このブログをご覧になっている(数少ない)方々にとって、これから来る戌の一年が幸多き一年になりますように。

さよなら、2017年。

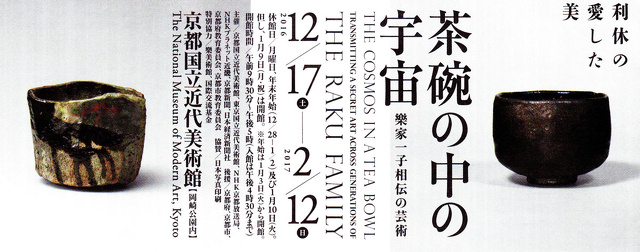

今日は義母さんと京都国立近代美術館へ、企画展「茶碗の中の宇宙〜樂家一子相伝の芸術〜」を見に行ってきましたよ。

「樂家」とは、茶人千利休の黒茶碗などを手がけた長次郎を祖とした作陶家一族で、正式には「樂吉左衛門家」と呼ばれています。現代でも十五代目当主にあたる方が活躍されているそうです。

私自身は、どちらかというと茶の湯や陶器に通じている人間ではありませんで、古田織部の人生を描いた山田芳裕さんの作品「へうげもの」を好んで読む中で、茶の湯や茶器、それらに関わる人物についてほんの少しだけ知ることができている程度です。樂家の祖・長次郎についても、佗茶の代名詞的な器「黒茶碗」を焼きあげた陶工、程度しか知りませんで、その系譜が現代にまで続いているとは驚きでした。しかも私と同じ年代で、次期十六代当主になられる予定の方もいらっしゃるそうです。はー…。

展示では、初代長次郎から次期十六代当主になられる方に至るまでの様々な陶工の作品が披露されていました。芸術の分野には疎い自分ですが、どの作品にも、極めて繊細で気の遠くなるような陶工の労りと、神がかり的な偶然が織りなす奇蹟が感じられました。

何よりも、代々の当主が手がけた器を見ていて強く感じたこと。それは、樂家の祖・長次郎が持っていた作陶の精神を大切に受けつぎながらも、それをただ踏襲することなく、時代のニーズに応じて形を変えていたことです。樂家がもし、長次郎の作陶を盲目的に踏襲するだけであったなら、樂家は潰えていたであろうことを、展示パネルの解説文は物語っていました。

そう、「伝統」とは、その精神を理解し受け継ぐことは大切ですが、それをただ盲目的に踏襲しているだけでは未来には繋がらないわけで、時代のニーズに目を向け、柔軟に形を変えていくこともまた大切なのだと、樂家の器たちは教えてくれているような、そんな気持ちになりました。

次期十六代当主になられる予定の篤人さん、どんな方なのかしら。私と比較的年齢が近いようなので、いつかそのお姿を拝見できればいいな。

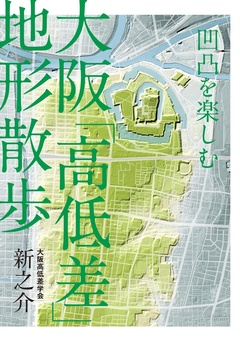

これも年末年始休みにゆっくり楽しもうと思って購入しておいた数冊のうちの一冊。

ここ一年ほど、NHK総合で放送されている番組「ブラタモリ」を夫婦で毎週楽しみにしていましてね。地形好きでひときわ坂道が大好物のタモリさんが、その道のプロフェッショナルな方々と様々な場所を歩き回る番組で、それまで全く気づかなかった事実を教えてくれる貴重な番組だと思っています。その「ブラタモリ」で、先日大阪の街が取り扱われていまして、大阪梅田や大阪城周辺の成り立ちについて実に良い勉強をさせていただきました。

地形をもとにして歴史を見つめると、色々見えなかったものが見えるようになるものなんだな〜と感心している最中で、紀伊國屋書店でふと見つけたのがこの本です。確か新之介さんって「ブラタモリ」の番組で解説をしておられた方ではなかったかしら。

この本も年末年始の時間を使ってゆっくり読ませていただきました。や、大変面白かった…。大阪平野というと、のっぺり平らで坂道などほとんどないという誤解を、私自身長く抱いていましたが、いたる場所に高低差があり、それがどのような経緯で生まれ、我が国の歴史にどのような爪痕を残しているのかが、詳細にかつ丁寧に解説されていて、大変読みやすかったです。子どもの頃から何度も大阪の街には遊びに行っていたものですが、大阪がなぜ「浪速(なにわ)」と呼ばれるのか、新淀川がいつ頃どのような理由でつくられたのか、市内の道路名称が南北で「〜筋」東西で「〜通」と使い分けられているのはなぜか、なんてちゃんと考えたことなかったな…。

無実の証人を捜せ!追跡者(チェイサー)が来る前に

殺人の容疑をかけられた大学生の脇坂竜実。彼のアリバイを証明できる唯一の人物ー正体不明の美人スノーボーダーを探しに、竜実は日本屈指のスキー場に向かった。それを追うのは「本庁より先に捕らえろ」と命じられた所轄の刑事・小杉。村の人々も巻き込み、広大なゲレンデを舞台に予測不能のチェイスが始まる!どんでん返し連続の痛快ノンストップ・サスペンス

年末年始休みにゆっくり楽しもうと思って購入しておいた数冊のうちの一冊。

東野圭吾さんが織りなす「雪国シリーズ」の最新作です。や、「雪国シリーズ」は勝手に私が名付けているだけですけどね(笑。ひとつひとつの作品は、お話として互いに独立しているものの、随所でおんなじ人物が登場していて、脇役ながらもちょっとしたドラマを展開してましてね、そういうちょっとした遊びが含まれていて、とても楽しいシリーズです。

この作品もスキー場を舞台にしたもので、400ページ超とボリュームは大きいですが、中盤以降のスピード感がとても気持ちよく、すいすい読み進められます。実際私も一日で読み終えました。この作品もそのうち映像化されるのかな?そのときは是非見てみたいですね。

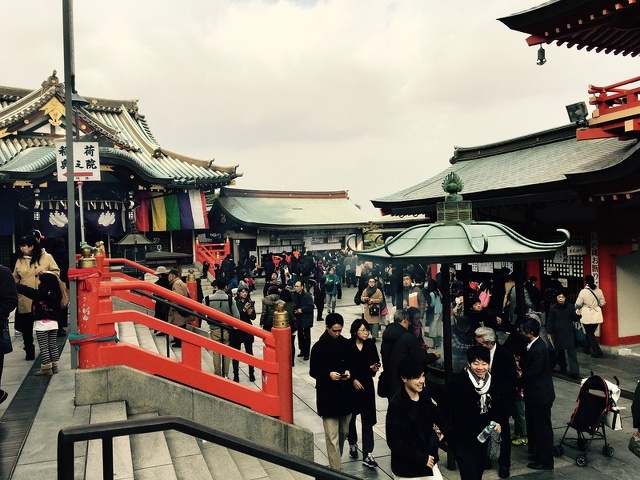

さて今日は西宮市は門戸厄神さんへお詣りに行っていましたよ。

先日妻の実家でお義母さんに初詣に連れて行ってもらったのですけどね、そのときに自分が今年本厄だと分かってですね…。ということは去年は自分前厄だったわけで…じぇーんじぇん気づいてませんでしたよ(半笑。まあ、このぐらいの年齢になると何かしら身体に不具合出たりするのでしょうね、昔の方々は経験則でこのあたりを厄が訪れる年代としたのでしょう。

とはいえさすがに今年が本厄となるとねー…折角なので行ける距離にある三大厄神のひとつ門戸厄神さんで厄除けお守り買っておこうと思った次第なのです。

西宮市は阪急門戸厄神駅から徒歩で10分ほどの丘の上にある門戸厄神東光寺。

このお寺さんはどちらかというと1月18・19日にある「厄除け大祭」がメインイベントなので、お正月まわりの今日はそんなに多くの人・人・人というわけではありませんでした。

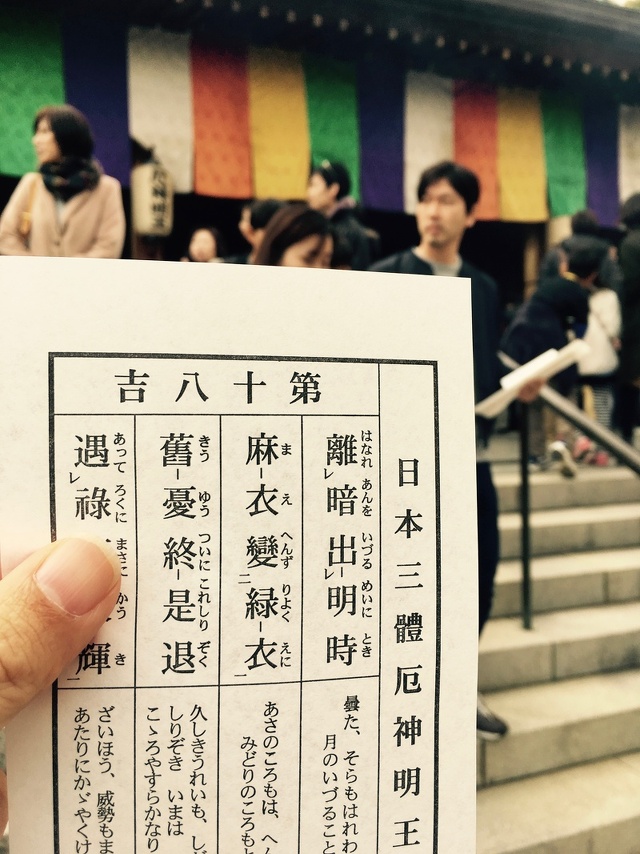

そして恒例のおみくじをば。

…吉。

実は先日連れてってもらった神社さんでもおみくじ引いてまして、そっちも「吉」だったのですよね。神様に「いい加減受け入れなさい」と言われているようです(笑。

あっというまに2016年が終わり、2017年がやってきました…。

あけましておめでとうございます。今年はどんな一年になるのかな…そんな不安と期待に胸を膨らませつつ、一日一日を大切にしながら積み上げていきたい、とそんなことを考えている元旦の今日なのです。

このサイトを通じて交流してくださっている皆様とは、今後も変わらず仲良くしていきたいですね〜。本年もどうぞよろしくお願いします〜。

早くも季節は冬になり、12月。2学期も間もなく終わりを迎えます。私が勤務する中学校では、来週火曜日から4日間の期末懇談が始まります。担任業務を抱える先生方は、通知表所見の作成や懇談資料の作成など、大忙しの毎日を送られています。

教務担当の私は、年間を通じてそんな担任の先生方に〆切を設定した依頼をばんばん出してましてね…まあこちらも仕事なわけなので、依頼を出さないわけにはいかないのですがね。ご苦労おかけしてるなーという気持ちもあるわけです。

と、そんなことから学期末を迎えるこの時季、特に懇談前の週末には、昨夏に作り方を覚えたマカロンをまとめて作って差し入れするのが自分の中では恒例となっています。

先週には、女性の先生方に「何味がよろしいか?」と問いつつ希望の声を聞いて集めてたんですけどね(「何で女性だけ?」というツッコミは華麗にスルー)、その結果、チョコ味と抹茶味が拮抗していたのですよね…微妙にチョコが勝ってたかな?

というわけで、今回は「キャラメル味」のマカロンに挑戦することにしました(我ながら話の流れが無茶苦茶やな・笑)。

もうマカロンを作るのは7〜8回目なのかな、生地の作り方のコツが分かってきたのか、焼き上がりのクオリティが上がってきたような…そんな気がします。しかしいつも思うのですが、スイーツづくりって、アホかと思うぐらい砂糖使いますね。そりゃ食べ続けてたら糖尿も出るよね…。

今回は80個ほど作りましたが、ネット上のお友だちには「業者かな?(量)」と突っ込まれましたよ。そりゃこの写真見たらそう思うよね〜(笑。でもまあしかし、これらをタッパーに詰めて持っていく辺りがおっちゃんでしょ?と返してみたら「これでラッピングしてたらただの女子です!むしろタッパーであってください!」と言われて大笑いしました、ごもっともです。

職場の分を60個ぐらい確保して、余ったこの分は我が家用…ということになりますが。夫婦二人でこの量はきついかな?ぼちぼち実家とかお友だちとかにお裾分けしようかしらと思います。

12月になりました…。この1年はほんとに早かった…あれこれ追われながら仕事してたら、いつの間にか師走ですよ。なんだこれ、なんだこれ(笑。やっぱり中学校教育の現場って大変。仕事量も然る事乍らなのですが、同時並行するタスクの多さが半端ないです。私は担任業務を持っていないのでまだマシな方ですが、担任業務を担っている先生には頭が下がる思いですよ…。

それでもなんとか週末には、ささやかですが自分の好きなことやれているので幸せだと思っています。最近は和室にテラリウム専用の小さな水槽を立ち上げたり、ウェブで見つけた面白そうな取り組みを真似してみたりして楽しんでいます。

今回は、アクアリウムのブログ「GRASS DESIGN」で見つけた「10分で出来る!水草と苔を使った電球テラリウムの作り方☆」という記事に影響を受けて作った電球テラリウムを紹介します。

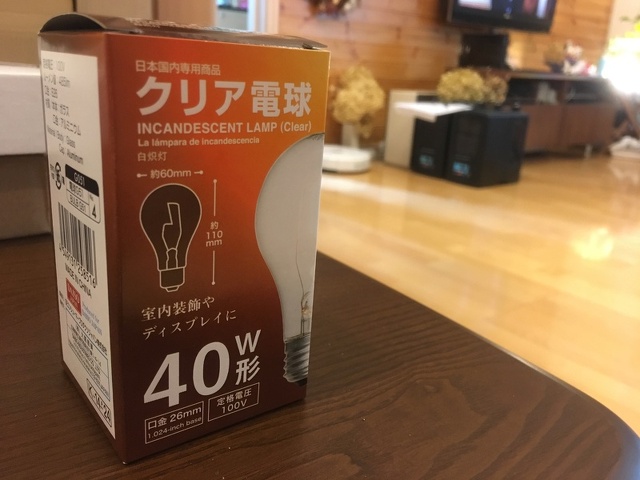

100円ショップ「ダイソー」で買ってきた白熱電球(クリア)。中身を全部抜いてできたガラス球を、テラリウム水槽として利用します。それにしても白熱電球って、確かもう生産されてなかったはずですが、ダイソーさん自社生産でもしているのでしょうか?にしても、水槽用の器が安価で入手できるのですから、ありがたい…。

電球のソケットをドリルでゴリゴリメリメリやって穴を空けて、中に入っているガラスやフィラメントを引っこ抜いて…そうしてできたガラス球に、パウダーソイルと少量の水を入れて下地を作ります。

あとは保管してある水草の水上葉をピンセットでちまちまちまちま…と植えていきます。使用する水草は最近おなじみの「ニューラージパールグラス」ですよ。

出来上がったらこんな感じですね。あとはソケット部分をラップで塞いで、窓辺に1〜2週間ほど放置!これで水草がソイルに根付いて、綺麗な絨毯になるはずです。

慣れれば10分程度でできるこの作業。この年末年始に何個か作って、理科室や職員室に飾ってみようかしら?と思っています。

@21から始めたこのウェブサイトも、今日で@40になっちゃいました。

思えばこのサイトを立ち上げた当時は「SNS」はもちろん「ブログ」なんて用語すらなかった時代で、先駆けを突っ走ってる感に満悦していたものですが、TwitterやFacebook、Instagram全盛の今では最早ブログなぞ時代遅れなのかもしれません。かく言う私も、TwitterやFacebookでの呟くことが多くなり、ブログに投稿する頻度は大変少なくなりましたが、細々とでもサイト運営を続けていきたいと思っていますよ。

ひとまずはサイトのタイトル「LIFE@」の数字を39から40に変更する作業をちょこちょこと…。所要時間は5〜6分程度で、ほいほいと終了…と思いきや、「これはあかんやろ…」という点を見つけてしまいました。

ずーっと前、30歳になる頃だったかな、誰かに掲示板で「三十路になるのに『青年』とはいかがなものか」と突っ込まれたことがありまして、その頃は華麗にスルーさせていただいたのですが(半笑。さすがに40歳になって青年を名乗るのはあきませんよね〜(笑。

うん、「青年」は削除しとこう、うん。(「中年」とは死んでも書かない)

さて、この写真は40歳になったお祝いに妻から頂いたプレゼント、ADAの水草トリミング用ハサミ「プロシザーズ・ウェーブ」です。

欲しい欲しいと憧れていたけど、でもお高いんでしょ?的なお値段だったので手を出すガッツがなかったのですよね〜。つい先月に、懇意にしているショップで実際に触らせてもらったのですがね、誤解を恐れずに言ってしまうと、曲線がなんともエロく素敵で機能性も素晴らしくてですね、完全にメロメロ状態になっちゃってたのですよ。ううう、ありがとう妻よ(;;)。

職場を教育委員会から中学校現場の教壇に戻し、子どもたちに理科を教えるようになって早くも2年あまりが経過しました。振り返ってみると、指導主事として教科書や指導要領をいくら研究を重ねたとしても、生徒を前にして積み重ねた実践に勝るものはないと、切に思いますよ。もともと理科の先生になりたいと思って大学を卒業した人間なので、教壇に立って理科を教えているときが一番活き活きしているのが自分でもよく分かります。

現在中学校現場で使用されている教科書は、「物質(化学)」「エネルギー(物理)」「生命(生物)」「地球(地学)」の4つを基本分野としていまして、私たちが住んでいるこの世界では、あらゆるものを介して、エネルギーや物質が循環しているという考え方を軸にして、編集がなされています。今年度は、現場に戻って初めて1年生の理科を担当しているのですが、「循環」が重要なキーワードになっていることを強く実感しています。

そこで今年度は、3年間という時間をひとつのサイクルとして「物質の循環」「エネルギーの循環」を日頃から意識させることを念頭にして、理科室でネイチャーアクアリウムを立ち上げることにしました。

太陽から注ぎ込まれた光エネルギーが、光合成によって糖やアミノ酸として固定され、あらゆる物質を介して生態系の中で循環する…。中学校理科の授業の至る所で布石として蒔かれた知識が、3年生最後の単元でこうして帰結するわけですが、そのモデルとしてネイチャーアクアリウムはもってこいの教材だと思うのです。一昔前はビオトープが同じような位置づけで流行してましたよね。

この水槽は、2学期に入ってから本格的に運転を始めていますが、窓から差し込む太陽光のおかげで水草は光合成を行い、盛んに酸素の気泡を出しています。現在、授業に来る1年生や、理科室掃除にやってくる3年生は、この水槽に大きな関心を持ち、魚には一切エサを与えていないことを知ると素直に驚き、それはなぜなのかを不思議がってくれています。この先は教材開発への応用例として、教員間の論文発表に持ち込むのも有りかも知れないと考えています。